JFB

Budapest: pour une saison 2017-18 placée sous le signe du Ring de Wagner, l’Opéra s’offre un relifting

Pour commencer, une mauvaise nouvelle pour les touristes qui envisageraient de se rendre en Hongrie: à partir de cet été, le beau bâtiment de l’Opéra de Budapest (avenue Andrássy) sera fermé pour dix mois, lifting oblige. Une restauration qui s’imposait, essentiellement pour moderniser une machinerie de scène devenue obsolète et pour améliorer au passage l’acoustique de la salle. Réouverture prévue pour mai 2018. Mais une bonne nouvelle pour les mélomanes: la prochaine saison n’en perdra rien de son attrait, bien au contraire, avec une programmation originale, riche et variée. Car, tout comme à Paris, l’opéra dispose à Budapest d’une autre salle, plus moderne, plus vaste (2400 places) et confortable, le Théâtre Erkel (1). Un peu, toutes proportions gardées, l’équivalent de notre opéra Bastille face au Palais Garnier (ou plutôt notre salle Pleyel, sa contemporaine, en plus grand). De plus, offrant une vaste scène, une parfaite visibilité et une acoustique irréprochable, cela pour des tarifs sensiblement plus accessibles (2).

Pour commencer, une mauvaise nouvelle pour les touristes qui envisageraient de se rendre en Hongrie: à partir de cet été, le beau bâtiment de l’Opéra de Budapest (avenue Andrássy) sera fermé pour dix mois, lifting oblige. Une restauration qui s’imposait, essentiellement pour moderniser une machinerie de scène devenue obsolète et pour améliorer au passage l’acoustique de la salle. Réouverture prévue pour mai 2018. Mais une bonne nouvelle pour les mélomanes: la prochaine saison n’en perdra rien de son attrait, bien au contraire, avec une programmation originale, riche et variée. Car, tout comme à Paris, l’opéra dispose à Budapest d’une autre salle, plus moderne, plus vaste (2400 places) et confortable, le Théâtre Erkel (1). Un peu, toutes proportions gardées, l’équivalent de notre opéra Bastille face au Palais Garnier (ou plutôt notre salle Pleyel, sa contemporaine, en plus grand). De plus, offrant une vaste scène, une parfaite visibilité et une acoustique irréprochable, cela pour des tarifs sensiblement plus accessibles (2).

Le „Groupe de Visegrád”, une appellation qui revient de plus en plus souvent dans nos médias, parfois sous sa forme abrégée „V4”. Comme l’on sait, le groupe rassemble quatre états membres de l’Union européenne, la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie, qui s’efforcent aujourd’hui d’accorder leurs positions sur les questions relatives à l’Europe, ceci pour mieux faire entendre leur voix auprès des instances de Bruxelles. Mais ... que sait-on vraiment de plus?

Le „Groupe de Visegrád”, une appellation qui revient de plus en plus souvent dans nos médias, parfois sous sa forme abrégée „V4”. Comme l’on sait, le groupe rassemble quatre états membres de l’Union européenne, la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie, qui s’efforcent aujourd’hui d’accorder leurs positions sur les questions relatives à l’Europe, ceci pour mieux faire entendre leur voix auprès des instances de Bruxelles. Mais ... que sait-on vraiment de plus?

L’anecdote est connue, et parfaitement authentique. La création du Barbier de Séville de Rossini, le 20 février 1816 à Rome, fut une catastrophe. Non seulement copieusement chahutée, la représentation de l’opéra fut jalonnée d’incidents. Le plus cocasse étant l’irruption d’un chat sur la scène, à laquelle le public hilare réagit par des miaulements. Bref, on ne s’ennuyait pas à l’époque...

L’anecdote est connue, et parfaitement authentique. La création du Barbier de Séville de Rossini, le 20 février 1816 à Rome, fut une catastrophe. Non seulement copieusement chahutée, la représentation de l’opéra fut jalonnée d’incidents. Le plus cocasse étant l’irruption d’un chat sur la scène, à laquelle le public hilare réagit par des miaulements. Bref, on ne s’ennuyait pas à l’époque...  entre amour inconditionnel du vélo à travers les âges, objet de luttes sociales, politiques et écologiques

Le cycle Cinéma A corps perdu organisé par l'Institut français de Budapest nous présentait le documentaire de Laurent Védrine sur la fabuleuse épopée de la bicyclette au cours des siècles derniers.

La reine bicyclette (2013) nous raconte l'histoire du vélo en France. Réservé à une élite lors de sa création, ce véhicule pas comme les autres s'est démocratisé avec la révolution industrielle et le premier tour de France en 1903. A la fois objet utilitaire pour les travailleurs, permettant l'émancipation des femmes, traversant les luttes sociales et politiques du XXe siècle, la « petite reine », symbole aujourd'hui de liberté, d'universalité et d'émancipation, est avant tout un mythe populaire. Ce documentaire pose un regard juste et affectueux sur ce véhicule qui, aujourd'hui encore, ne perd pas en popularité.

entre amour inconditionnel du vélo à travers les âges, objet de luttes sociales, politiques et écologiques

Le cycle Cinéma A corps perdu organisé par l'Institut français de Budapest nous présentait le documentaire de Laurent Védrine sur la fabuleuse épopée de la bicyclette au cours des siècles derniers.

La reine bicyclette (2013) nous raconte l'histoire du vélo en France. Réservé à une élite lors de sa création, ce véhicule pas comme les autres s'est démocratisé avec la révolution industrielle et le premier tour de France en 1903. A la fois objet utilitaire pour les travailleurs, permettant l'émancipation des femmes, traversant les luttes sociales et politiques du XXe siècle, la « petite reine », symbole aujourd'hui de liberté, d'universalité et d'émancipation, est avant tout un mythe populaire. Ce documentaire pose un regard juste et affectueux sur ce véhicule qui, aujourd'hui encore, ne perd pas en popularité. Les œuvres de l’artiste hongrois Mulasics László s’exposent à la Várfok Gallery

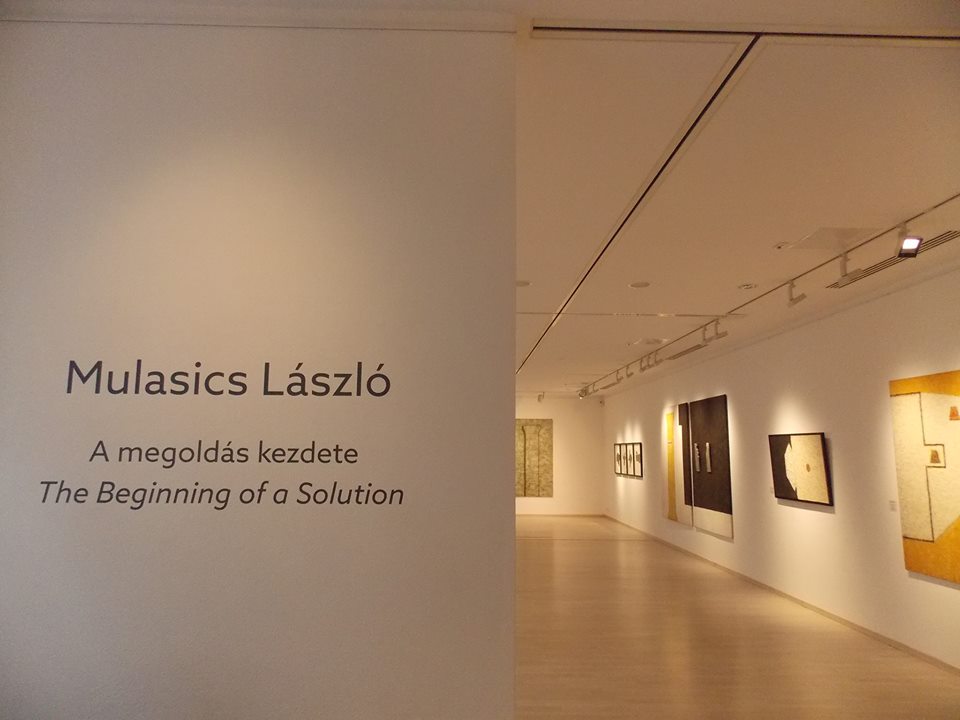

C’est en allant du côté de Buda, au 11 de la rue Várfok, que la galerie du même nom donne la possibilité aux Budapestois et autres curieux d’assister à de nombreuses expositions d’artistes depuis 1990. Au lendemain du lancement de la rétrospective posthume autour des œuvres de l’artiste Mulasics László, proposant de nombreuses pièces inédites, nous sommes allés à la rencontre de Vanda Dilmann, historienne de l’art. Celle-ci travaille à la galerie Várfok, fondée par Károly Szalóky, figure emblématique de la scène artistique Hongroise, en coopération avec un petit groupe de passionnés. Elle nous fera, au cours de cette discussion, partager l’univers de Mulasics László et de cette exposition, se tenant du 2 février au 11 mars 2017.

Les œuvres de l’artiste hongrois Mulasics László s’exposent à la Várfok Gallery

C’est en allant du côté de Buda, au 11 de la rue Várfok, que la galerie du même nom donne la possibilité aux Budapestois et autres curieux d’assister à de nombreuses expositions d’artistes depuis 1990. Au lendemain du lancement de la rétrospective posthume autour des œuvres de l’artiste Mulasics László, proposant de nombreuses pièces inédites, nous sommes allés à la rencontre de Vanda Dilmann, historienne de l’art. Celle-ci travaille à la galerie Várfok, fondée par Károly Szalóky, figure emblématique de la scène artistique Hongroise, en coopération avec un petit groupe de passionnés. Elle nous fera, au cours de cette discussion, partager l’univers de Mulasics László et de cette exposition, se tenant du 2 février au 11 mars 2017.  Porcelaines, peintures, éventails et kimonos aux motifs fleuris se révèlent au grand jour pour la première fois dans l'exposition "Geishas le long du Danube" (Gésák a Duna-parton) au Várkert Bazár jusqu’au 12 mars. Sur deux étages se font écho des pièces originales provenant de Chine et du Japon avec des productions "locales", témoins du japonisme hongrois de la fin du 19e siècle.

L'exposition débute avant même de pénétrer dans la première salle, en gravissant les escaliers : une longue affiche suspendue au plafond plonge avec légèreté au milieu des marches, avec des motifs représentants des fleurs et papillons majestueux imprimés à l'encre bleue de Chine. C'est une invitation à la flânerie, au charme délicat des coups de pinceaux d'artistes du pays du soleil levant, imités quelques siècles plus tard par les grands artistes Européens de la fin du 19e siècle. János Thorma salue Hokusai, József Rippl-Rónai, Van Gogh, Toulouse-Lautrec répondent aux estampes de Hiroshige. Dans la salle des gardes du Várkert Bazár, c'est un voyage oriental que nous propose cette exposition, ponctué de portraits de geishas lascives et envoûtantes, parfois authentiques, d'autres fois incarnées par les cantatrices d'opéras de la Belle Époque vêtues à la japonaise.

Porcelaines, peintures, éventails et kimonos aux motifs fleuris se révèlent au grand jour pour la première fois dans l'exposition "Geishas le long du Danube" (Gésák a Duna-parton) au Várkert Bazár jusqu’au 12 mars. Sur deux étages se font écho des pièces originales provenant de Chine et du Japon avec des productions "locales", témoins du japonisme hongrois de la fin du 19e siècle.

L'exposition débute avant même de pénétrer dans la première salle, en gravissant les escaliers : une longue affiche suspendue au plafond plonge avec légèreté au milieu des marches, avec des motifs représentants des fleurs et papillons majestueux imprimés à l'encre bleue de Chine. C'est une invitation à la flânerie, au charme délicat des coups de pinceaux d'artistes du pays du soleil levant, imités quelques siècles plus tard par les grands artistes Européens de la fin du 19e siècle. János Thorma salue Hokusai, József Rippl-Rónai, Van Gogh, Toulouse-Lautrec répondent aux estampes de Hiroshige. Dans la salle des gardes du Várkert Bazár, c'est un voyage oriental que nous propose cette exposition, ponctué de portraits de geishas lascives et envoûtantes, parfois authentiques, d'autres fois incarnées par les cantatrices d'opéras de la Belle Époque vêtues à la japonaise. Les vagues d’un périple submergeant la projection de « Fuocoammare » à l’Európa Pont Millenáris

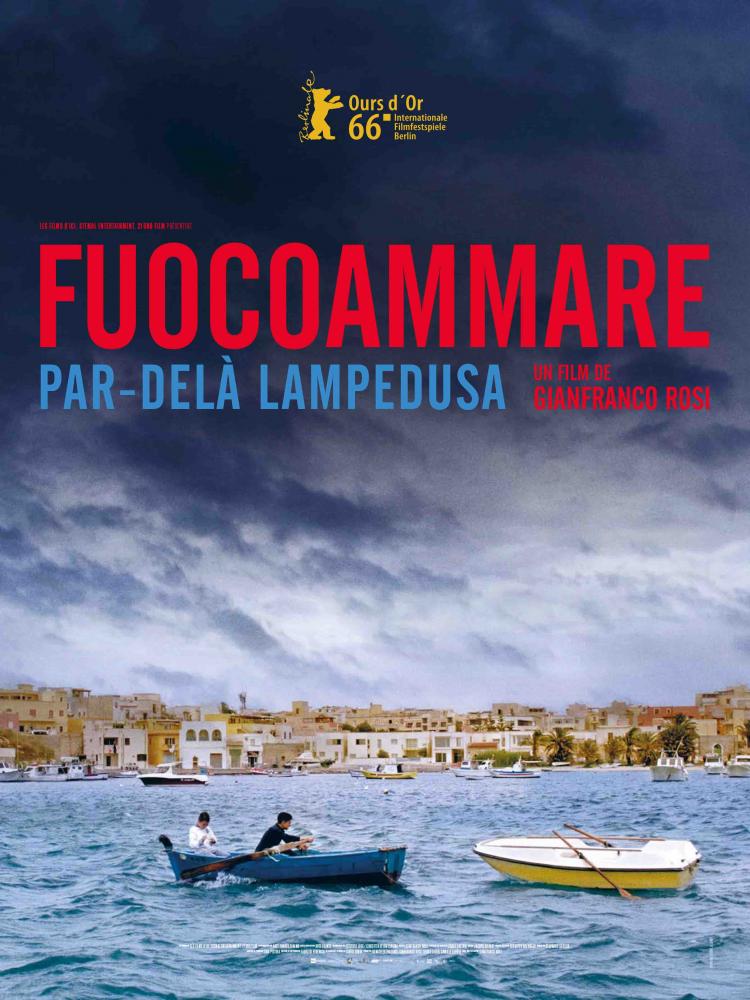

Peu après sa réception du Lion d’or au Festival de Berlin en février dernier et devant un public bouleversé, Gianfranco Rosi le réalisateur né en Erythrée à la nationalité Américaine se confiait à Télérama(1) à propos de son documentaire « Fuocoammare ». Il rappelait l’importance de changer le regard des gens sur Lampedusa, dans le contexte du tournage où la crise migratoire commençait dans les Balkans. La Hongrie et la Pologne lançaient des mesures radicales sur la mise en place de barrières. C’est dans une Europe entourée par une « mer en feu », traduction française de « Fuocoammare», que le réalisateur nous ouvre les yeux sur les braises d’une humanité et d’un espoir qui s’enflamme pour les 400 000 personnes qui ont fait naufrage sur l’ile italienne de Lampedusa, située entre Malte et la Tunisie où les 15 000 morts hantent un Occident responsable et dont le deuil se fait bien trop souvent par l’oubli, voir le déni. Gianfranco Rosi se charge de la mission donnée par l’historien Marc Bloch qui écrivait que « L'ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la connaissance du présent : elle compromet, dans le présent, l'action même. » Un éveil des consciences se préparait ce lundi à 19h pour les spectateurs Budapestois et quelques expatriés qui assistaient à la projection du film à la salle Európa Pont Millenáris(2).

Les vagues d’un périple submergeant la projection de « Fuocoammare » à l’Európa Pont Millenáris

Peu après sa réception du Lion d’or au Festival de Berlin en février dernier et devant un public bouleversé, Gianfranco Rosi le réalisateur né en Erythrée à la nationalité Américaine se confiait à Télérama(1) à propos de son documentaire « Fuocoammare ». Il rappelait l’importance de changer le regard des gens sur Lampedusa, dans le contexte du tournage où la crise migratoire commençait dans les Balkans. La Hongrie et la Pologne lançaient des mesures radicales sur la mise en place de barrières. C’est dans une Europe entourée par une « mer en feu », traduction française de « Fuocoammare», que le réalisateur nous ouvre les yeux sur les braises d’une humanité et d’un espoir qui s’enflamme pour les 400 000 personnes qui ont fait naufrage sur l’ile italienne de Lampedusa, située entre Malte et la Tunisie où les 15 000 morts hantent un Occident responsable et dont le deuil se fait bien trop souvent par l’oubli, voir le déni. Gianfranco Rosi se charge de la mission donnée par l’historien Marc Bloch qui écrivait que « L'ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la connaissance du présent : elle compromet, dans le présent, l'action même. » Un éveil des consciences se préparait ce lundi à 19h pour les spectateurs Budapestois et quelques expatriés qui assistaient à la projection du film à la salle Európa Pont Millenáris(2). Et voilà, après deux jours de compétition intensive le Bocuse d'Or a été attribué pour la première fois de son histoire à l'équipe des Etats Unis et à son chef Mathew Peters. Sur la seconde place du podium, le Bocuse d'argent revient à la Norvège et enfin le Bocuse de bronze à l'Islande.

Et voilà, après deux jours de compétition intensive le Bocuse d'Or a été attribué pour la première fois de son histoire à l'équipe des Etats Unis et à son chef Mathew Peters. Sur la seconde place du podium, le Bocuse d'argent revient à la Norvège et enfin le Bocuse de bronze à l'Islande. Et quand je dis le Nooord, je veux dire le grand Nord ! Là où il fait vraiment froid, très froid. Un peu comme en ce moment... Quel rapport avec mon sujet de prédilection me direz-vous ? Et bien justement, c'est la cuisine nordique. Et là, posez-vous la question : Que connaissez-vous de la cuisine nordique ? Surement pas grande chose, comme moi, à part le saumon gravlax (très facile à réaliser maison d'ailleurs, promis ma recette très bientôt), les fameux smørebrød (tartine de pain de seigle beurrée agrémentée de charcuterie, de fromage, de condiments...) ou les boulettes de chez Ikea. Et quand on parle des pays nordiques, de quoi parle-t-on exactement ? Ce sont les questions que s'est posé le chef suédois Magnus Nilsson avant d'entamer un véritable voyage culinaire.

Et quand je dis le Nooord, je veux dire le grand Nord ! Là où il fait vraiment froid, très froid. Un peu comme en ce moment... Quel rapport avec mon sujet de prédilection me direz-vous ? Et bien justement, c'est la cuisine nordique. Et là, posez-vous la question : Que connaissez-vous de la cuisine nordique ? Surement pas grande chose, comme moi, à part le saumon gravlax (très facile à réaliser maison d'ailleurs, promis ma recette très bientôt), les fameux smørebrød (tartine de pain de seigle beurrée agrémentée de charcuterie, de fromage, de condiments...) ou les boulettes de chez Ikea. Et quand on parle des pays nordiques, de quoi parle-t-on exactement ? Ce sont les questions que s'est posé le chef suédois Magnus Nilsson avant d'entamer un véritable voyage culinaire.