Gyula Czimra et le déshabillage paisible de l'existence

Jusqu’au 14 septembre, l'œuvre de Gyula Czimra (peintre, 1901-1966) est présentée à la Galerie nationale hongroise. L’exposition, scindée en six parties et intitulée « Sans ombres » décrit soigneusement l’espace et l’univers intérieur du « Morandi hongrois » - le visiteur est véritablement envahi par le déluge stylistique de l’artiste non-conformiste. Selon ses propres mots, « J’ai passé une moitié de ma vie à me chercher » ; vers la fin de la présentation, cela sautera aux yeux : il s’est trouvé, dans sa plus pure vérité.

En dépit du titre de la collection, le travail de l’artiste, qui s'abstenait de dessiner des ombres, a rarement vu la lumière ; il n’a vécu que trois de ses expositions et n’est guère parvenu à commercialiser ses œuvres. Actif à la veille du nouveau réveil de la peinture hongroise, la critique d’art - tant historique que contemporaine - est en difficulté avec Czimra ; quoique la plupart des connaisseurs du 20e siècle aient fait la moue d’où sa « naïveté », une multitude d’artistes influents - y compris Zsigmond Károlyi ou Erzsébet Vojnich - le reconnaissent comme leur maître.

Les nuits parisiennes

Le cauchemar économique provoqué par le Traité de Trianon a rapidement poussé l’artiste à partir pour l’étranger, dans le but de parfaire sa maîtrise de la peinture. Il a choisi l’acropole culturelle, Paris, comme demeure. Dans le sillage de László Paál et de l’art plein air, avec ses amis Jenő Göebel Paizs, Ernő Jeges et Albert Varga, ils se sont rendus à maintes reprises à Barbizon e à Charenton, travaillant sur place.

Sa vision a été profondément influencée par le naturalisme expressif van goghien en vogue dans l’Europe de l’époque, ainsi que par la picturalité sublime de Göebel Paizs. Les œuvres françaises de Czimra, quasi-épigone, expriment cette atmosphère artistique dans toute sa complexité ; sa palette s’est estompée, tandis que le contraste éternel de la lumière et de l’ombre s’est accentué. Il illustre les paysages nocturnes de Paris - dans la lignée de l'expressionnisme allemand - avec une dynamique abstract unique ; outre cela, c’est aussi durant son passage à la France qu’il a commencé à peindre les intérieurs d’atelier, activité pour laquelle il deviendra plus tard renommé.

En mars 1926, il a eu l’opportunité de présenter ses œuvres au sein de la Galerie du Zodiaque, où l’abstraction de l’environnement artificiel était mise en exergue avec succès.

« Une fois, j’ai senti que la peinture avec des ombres ne fonctionnait plus »

Retournant de Paris, Czimra, grâce à l’invitation de Göebel Paizs et Jeges, a repris le pinceau à Szentendre, où il a également rejoint la communauté des peintres locaux. L’influence de l’exposition de Gauguin - qu’il avait découvert en France - se révèle clairement dans ses œuvres dans cette phase ; ses couleurs autrefois pâles se sont libérées, la composition de ses images est devenue éminemment plus organisée, tandis qu’il s’est lancé dans la collecte et la fabrication des objets folkloriques (de même hongrois qu’oriental).

Le travail du peintre à l’époque s’articule autour de son environnement immédiat ; il a dépeint ses possessions réelles et les ruelles de Szentendre - à nouveau inspiré par les géants de son temps (notamment Cezanne, Gauguin et Van Gogh), il a mis l’esthétique au premier plan. Après quatre ans, Czimra a fini par dépasser la petite ville et le progressisme de ses artistes, c’est alors qu’il a déménagé en 1933.

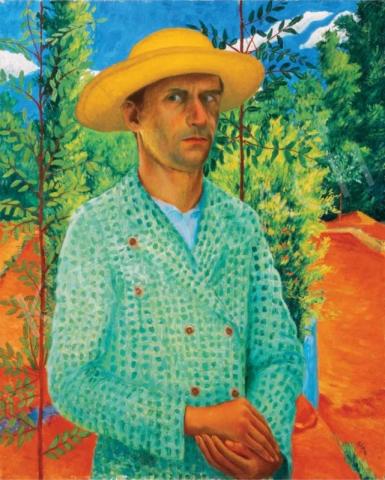

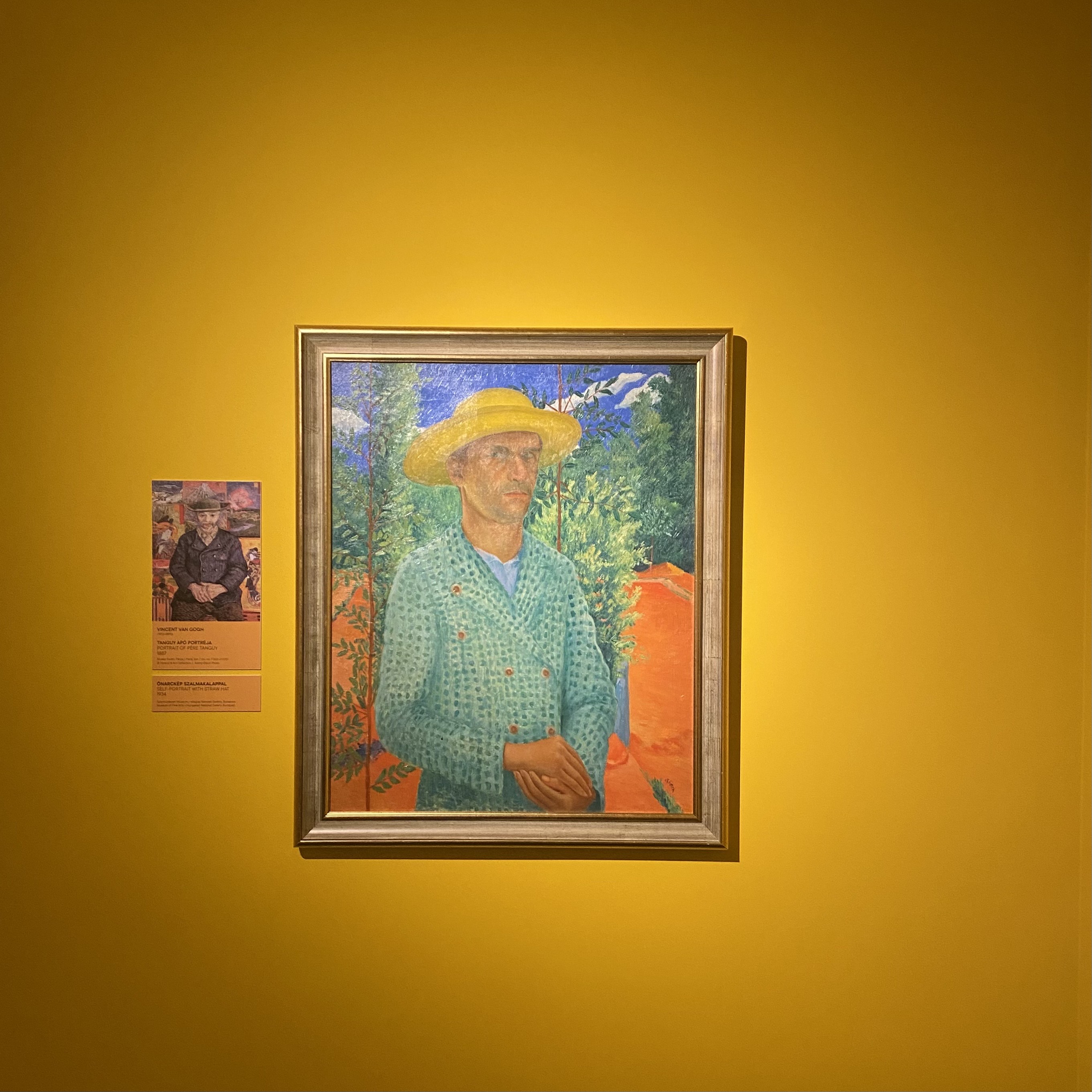

Retrait dans le jardin pointilliste

À l’apogée de sa carrière, il a tourné le dos à la vie des grandes villes pour une existence presque d’ermite ; avec sa femme, Eta Zombory, ils se sont installés à Rákoshegy, où il ne travaillait pas, se consacrant entièrement à son jardin. Après avoir rationalisé l’impressionnisme à la manière de Van Gogh, Czimra a mis en lumière la juxtaposition entre la paix de son environnement et les innombrables contradictions du monde extérieur dans ses œuvres.

En reconsidérant ses couleurs, il a créé un pointillisme hors du commun, qu’il a souvent utilisé dans ses natures mortes postimpressionnistes. Czimra s’est authentiquement épanoui dans le paradis de Rákoshegy entre 1936 et 1939, peignant des images inouïes au moyen de son modernisme classique ; c’était Czimra par excellence.

Sa prospérité artistique a été malheureusement interrompue par ses soucis financiers, tandis que l’avènement de la Seconde Guerre mondiale l’a arraché à sa paix (intérieure). En retournant au travail, il a perdu son ars poetica. Dans l’intention de se recentrer, il s’est essayé à la tapisserie et au dessin au crayon.

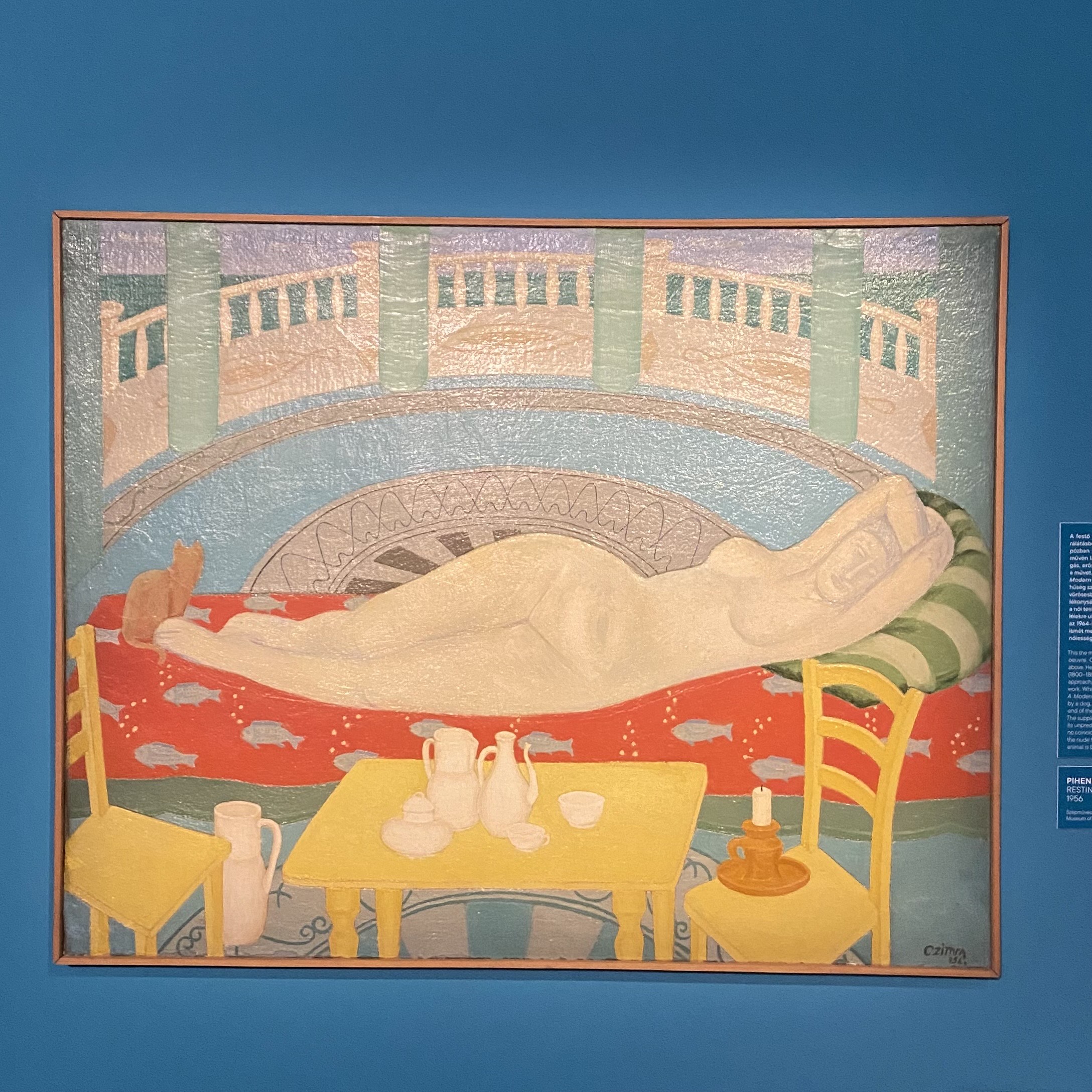

Une tranquillité sage et calme

Au milieu des fluctuations politiques et des éléments métaphysiques, la vraie voix de Czimra émerge ; ses œuvres à l’époque étaient ordonnées et simples - le peintre s’exprime sincèrement et clairement. Sa naïveté discrète, ses couleurs, son jeu avec les symboles sont restés mais avec plus de sobriété.

Malgré sa vision, il a intégré de nombreux motifs néoclassiques ; cela s’explique par l'essor du réalisme socialiste et l’influence de ses collègues artistes de l’école romaine qu’il avait rencontrés à Szentendre. Les caractéristiques dictées par le « soc réal » étaient en pleine contradiction avec l’humilité de Czimra, si bien que ses œuvres étaient définies par la discipline et la sérénité liées à l’assimilation des tendances extérieures.

« Vous pouvez entrer dans mes chambres, vous ne vous étoufferez pas »

Dans ses dernières périodes, Czimra s’est livré à une vie retirée ; il puisait ses thèmes dans son espace : il représentait des intérieurs, ses natures mortes étaient ornées d’objets d’une simplicité infinie, laissés là par hasard (comme un balai). Ses images plus petites, ses couleurs plus froides, ses symboles plus mélancoliques - sa vision plus élégiaque.

Rarement, pour éprouver sa liberté intérieure, il quittait son appartement afin de peindre la capitale renaissante ; il ravivait parfois ses couleurs (comme en France), cependant ses sentiments restaient imprégnés de l’indifférence de l’art métaphysique italien.

Vie nue

Approchant la fin de son parcours, Czimra s’est retrouvé artistiquement - sombre, effroyablement ordonné, indescriptible. Il a cessé de suivre les idéaux postimpressionnistes qui avaient jalonné sa carrière ; ses œuvres ont tendu vers l’abstraction. À l’époque, il a véritablement dépouillé la vie ; il a laissé derrière lui sa précision et son souci de détail d’antan. La nature morte, le rideau à la fenêtre, le parquet en lames ont disparu ; on ne les retrouve plus que dans les traits désordonnés, incertains, peints à la main tremblante, dans ses images en gradins. Son symbolisme s’est aussi tourné vers l'abîme ; le magnifique chapeau de paille, les objets exotiques ont été remplacés par l’emblème du puritanisme et de l’humilité : le poisson. La solitude hurle à travers ses tableaux ; Czimra a finalement atteint son objectif, il s’est trouvé : dans sa forme la plus simple et la plus intime.

Durant l’exposition composée d’environ 180 œuvres, le visiteur, en tant qu’observateur extérieur, voit comment Gyula Czimra déshabille le monde et l’ego ; comment le peintre parisien est devenu l’ermite de Rákoshegy, puis le captif de la solitude.

Csanád Cserháti