Grand promeneur des villes

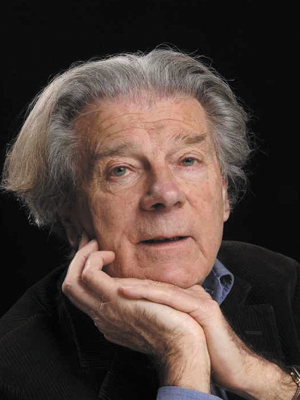

Rencontre avec Dominique Fernandez

Rencontre avec Dominique Fernandez

A l’occasion de son passage à Budapest, l’académicien Dominique Fernandez a bien voulu évoquer pour nous sa nécessité du voyage, son travail d’écrivain et son nouveau livre sur Budapest qu’il prépare avec le photographe Ferrante Ferranti.

JFB : Vous faites partie de la veine des écrivains voyageurs. Depuis toujours vous sillonnez le monde comme l’ont fait par exemple Montaigne, Chateaubriand ou Gautier. Que recherchez-vous dans vos périples ?

Dominique Fernandez : J’ai commencé à voyager à dix-huit ans. Avant l’Italie, j’ai été en Allemagne et en Angleterre. Le voyage est consubstantiel à ce que je suis. Je serai sun autre si je n’avais pas voyagé. A 18 ans, j’ai senti que ma patrie était ailleurs. Pas seulement en France, mais ailleurs. Et c’est surtout l’Italie qui a été un coup de cœur, qui a changé ma vie. J’ai appris l’italien. Tous mes livres se passent à l’étranger. Il n’y a pas un roman qui se passe en France. Je ne me sens pas français. Je suis français par ma formation, j’ai fait de longues études. Mais je voyage la moitié de l’année.

JFB : Vous auriez pu apprendre la langue de votre père qui était le mexicain. Mais c’est l’italien que vous avez choisi.

D.F. : Oui, c’est un choix justement. Moi, j’ai toujours rué dans les brancards. La famille, j’ai horreur de ça. Mon histoire personnelle, et tout ça… Donc l’Italie, c’était ma découverte qui n’avait rien à voir avec mon passé familial. Ca a été merveilleux, un paradis, un choc vraiment profond qui a changé ma vie.

JFB : Qu’est-ce que c’est pour vous être européen ?

D.F. : La France ce n’est pas seulement être français. Aujourd’hui par exemple, il y a très peu de Français purs. Ce sont tous des métis. C’est pour cela que les polémiques aujourd’hui sont extrêmement déplacées. La xénophobie et tout ça. Il y a très peu de Français qui sont de souche, y compris notre président de la République. La France a toujours été une terre d’accueil, une terre de mélanges, aujourd’hui une terre d’immigration. En principe, c’est la patrie des droits de l’homme. Au XVIIIe siècle, Diderot est allé vivre à Saint-Pétersbourg, Voltaire y était invité, mais il était trop vieux. Stendhal a vécu la moitié de sa vie en Italie, Chateaubriand est allé en Amérique. Pour moi être français n’a pas de sens si je ne suis pas au moins européen.

JFB : Vous écrivez des romans et des livres de voyages. Quelle frontière existe-t-il entre ces deux manières d’écrire?

D.F. : Il n’y a pas vraiment de frontière en fait, parce que mes romans se passent à l’étranger, font partie du long voyage, et mes voyages sont très subjectifs. Ce sont des épisodes romancés. La différence c’est que le voyage est un sujet extérieur – je suis à Budapest, à Naples –, tandis que le roman vient de l’intérieur. Mais ce n’est pas fondamentalement différent.

JFB : Vous vous nourrissez de vos voyages pour écrire.

D.F. : Oui, bien sûr. Beaucoup de romans se passent en Italie, d’autres en Russie. Il y en a un en Tunisie, un à Haïti. Je n’ai jamais écrit un roman qui se passe en France. Je ne pourrais pas. Ça ne m’inspire pas, mon imagination se tarit.

JFB : Vous êtes venu en Hongrie pour la première fois en 1983. Vous y avez fait ensuite plusieurs séjours. Quels changements avez-vous pu constater entre ces différents voyages et celui d’aujourd’hui?

D.F. : En 1983, Budapest était une ville très triste, sombre et délabrée, comme les villes de nombreux pays de l’est. Tout était en ruine. Ça tombait de partout. Ceci dit, c’était beaucoup plus gai que Prague par exemple, comme atmosphère. Ici, il y avait plus de joie de vivre. Puis quand on vient souvent, on voit moins l’évolution. Cette fois, ça fait presque dix ans que je n’étais pas revenu : on a restauré beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup à faire. Les bâtiments de prestige ont été restaurés, mais dès qu’on prend une rue transversale, on a peur que des balcons vous tombent sur la tête.

JFB : Ferrante Ferranti a dit : «Tout mon travail repose sur le détail. Le détail pour donner envie de découvrir la ville dans son entier et, pour ceux qui la connaissent, pour pouvoir reconnaître l’essence même de la ville. On ne peut pas et on ne doit pas tout montrer». Votre regard d’écrivain rejoint-il celui du photographe ?

D.F. : Pour moi aussi ce sont les détails. J’ai horreur des panoramas. L’art du roman, c’est l’art du détail. Stendhal disait ça. C’est le détail qui est révélateur d’une personnalité ou d’autre chose. Dans notre vie, nous avons tous eu des moments, des détails qui ont changé notre vie, qui ont été capitaux, dont on se rend compte après. Un geste, un mot. On ne voit pas souvent les mêmes détails avec le photographe, mais je pense comme lui. Des détails d’une ville, on tire des conséquences.

JFB : Varga Llosa a dit dans une interview: «Pour moi la littérature c’est une façon de compenser, de se créer une autre vie, par révolte.»

D.F. : C’est très juste. On écrit parce qu’on est insatisfait du monde où l’on vit. On se projette dans un autre monde. Stendhal disait la même chose. On crée un monde de substitution. On essaye de créer par l’imaginaire un univers qui est plus vrai que la réalité. J’ai écrit mon premier roman à onze ans. J’étais un enfant très malheureux. Je vivais avec ma mère. Mon père était parti. C’était très compliqué. Avec l’écriture, j’avais mon espace à moi où j’étais absolument roi, parce quand on écrit, on est invulnérable. Je subissais la famille, c’était affreux. Mais j’ai écrit un roman, un roman d’indiens de 80 pages. Jusqu’au bout! Je sentais que personne ne pouvait m’atteindre avec l’écriture. On se crée un monde que personne ne peut vous ôter.

JFB : Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le guide sur Budapest que vous êtes venus renouveler avec Ferrante Ferranti ? Vous avez fait de très beaux et très nombreux livres de voyages ensemble.

D.F. : Je travaille avec Ferrante Ferranti depuis trente ans. C’est le baroque qui nous a réunis au départ. Lui est photographe, et fait la maquette, ce qui est très important car il connaît très bien le texte que j’écris. Il a une façon de mettre en regard les images qui ne sont pas forcément en face. Ca fonctionne. On est assez différents et assez semblables. Etre trop semblables ce n’est pas intéressant, trop différents non plus. Et puis je pense que le fait d’être étrangers tous les deux joue aussi. Lui est sardo-sicilien, et moi français et mexicain. A propos du livre sur Budapest que l’institut avait commandé il y a quinze ans, ce n’est pas exactement un guide. L’esprit sera différent: on va supprimer la partie guide, il y aura une préface sur la Hongrie, sur les écrivains, la peinture, et davantage de photos.

Milena Le Comte-Popovic

- 1 vue